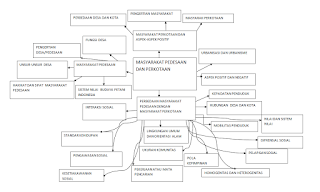

1. Masyarakat

Perkotaan dan Aspek- Aspek Positif dan Negatif

A. Pengertian

Masyarakat

Menurut salah satu peneliti

mengatakan bahwa masyarakat

adalah setiap kelompok manusia yang

telaha cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga

mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya

berpikir tentang dirinya dalam

satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu

(R. Linton ).

B. Masyarakat

Pekotaan

Masyarakat perkotaan sering disebut juga urban

community.Pengertian

masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya serta

ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Perhatian khusus masyarakat

kota tidak terbatas pada aspek-aspek seperti

pakaian, makanan dan peru mahan. tetapi rnempunyai

perhatian lebih luas lagi. Orang-orang kota sudah memandang penggunaan kebutuhan hidup,artinya oleh hanya sekadarnya atau apa adanya. Hal ini disebabkan oleh

karena pandangan warga kota sekitarnya.

C. Perbedaan Desa

dan Kota

Ada beberapa ciri yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk

membedakan antara desa dan kota. Ciri

tersebut antara lain :

1) jumlah dan kepadatan penduduk

2) lingkungan hidup

3) mata pencaharian

4) corak kehidupan sosial

5) stratifikasi sosial

6) mobilitas sosial

7) pola interaksi sosial

8) solidaritas sosial dan

9) kedudukan dalam hierarki sistem administrasi nasional

10) mata

pencaharian

2. Hubungan Desa dan Kota

Masyarakat pedesaan dan

perkotaan bukanlah dua komunitas yang terpisah

sama sekali satu sama lain. Bahkan dalam keadaan yang wajar diantara

keduanya terdapat hubungan yang erat, bersifat ketergantungan, karena

di antara mereka

saling membutuhkan. Kota tergantung pada desa dalam

memenuhi kebutuhan warganya akan

bahan-bahan pangan seperti beras, sayur

mayur, daging dan ikan.Desa juga merupakan sumber tenaga kasar bagi jenis

jenis pekerjaan tertentu di

kota, misalnya saja buruh bangunan dalam proyek

proyek perumahan, proyek pembangunan atau perbaikan jalan raya atau

jembatan dan tukang becak.

Sebaliknya, kota menghasilkan

barang-barang yang juga diperlukan oleh

orang desaseperti bahan-bahan pakaian, alat dan

obat-obatan pembasmi hama

pertanian, minyak tanah,obat-obatan untuk memelihara kesehatan dan

alat transportasi. Kota juga menyediakan tenaga-tenaga yang

melayani bidang bidang jasa yang dibutuhkan oleh orang desa tetapi tidak dapat dilakukannya

sendiri, misalnya saja tenaga-tenaga di bidang medis atau kesehatan, montir-montir dll.

3. Aspek Positif

dan Negatif

Perkembangan kota

merupakan manifestasi dari pola kehidupan sosial,

ekonomi, kebudayaan

dan politik. Kesemuanya ini akan dicerminkan dalam

komponen-komponen yang membentukstruktur kota

tersebut. lumlah dan kualitas komponen suatu kota sangat ditentukan oleh tingkatperkembangan

dan pertumbuhan kota tersebut. Secara umum dapat dikenal bahwa suatu

lingkungan perkotaan, terdapat

mengandung 5 unsur yang meliputi :

· Wisma : Unsur ini merupakan bagian ruang kota yang dipergunakan

untuktempat berlindung terhadap alam

sekelilingnya, serta untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan sosial

dalam keluarga. Unsur wisma

ini mengharapkan :

1) Dapat mengembangkan daerah peru mahan penduduk yang sesuai

pertambahan kebutuhan penduduk untuk masa mendatang;

2) Memperbaiki keadaan lingkungan perumahan yang telah ada agar

dapat mencapai standar mutu kehidupan yang layak,

dan memberikan

nilai-nilai lingkungan yang aman dan menyenangkan.

· Karya: Unsur ini merupakan syarat yang utama bagi

eksistensi suatu kota, karena unsur ini merupakan jaminan bagi kehidupan bermasyarakat.Penyediaan

lapangan kerja bagi suatu kota dapat dilakukan dengan cara

menyediakan

ruang; misalnya bagi kegiatan perindustrian, perdagangan,

pelabuhan, terminal serta kegiatan-kegiatan kerja lainnya.

· Marga: Unsur ini merupakan ruang perkotaan yang berfungsi untuk

menyelenggarakan

hubungan antara suatu tempat dengan tempat lainnya

di dalam kota (hubungan internal), serta hubungan an tara kota itu dengan

kota-kota atau daerah lainnya (hubungan eksternal).

· Suka: Unsur ini merupakan bagian dari ruang perkantoran untuk

memenuhi kebutuhan penduduk akan fasilitas-fasilitas hiburan, rekreasi,

pertamanan,

kebudayaan dan kesenian.

· Penyempurnaan: Unsur ini merupakan bagian yang penting bagi suatu

kota, tetapi belum secara tepat tercakup

ke dalam ke empat unsur di atas,

termasuk fasilitas keagamaan, pekuburan

kota, fasilitas pendidikan dan

kesehatan, jaringan utilitas umum.

Kota secara internal

pada hakikatnya merupakan satu organisme, yakni

kesatuan integral daritiga

komponen, meliputi "Penduduk, kegiatan usaha

dan wadah" ruang fisiknya. Ketiganya saling

berkait, pengaruh-mempengaruhi, oleh karenanya

suatu pengembangan yang tidak seimbang antaraketiganya,

akan menimbulkan kondisi kota yang tidak positif

Di

pihak lain, kota mempunyai juga peran/fungsi esternal, yakni seberapa

jauh fungsi dan peran kota tersebut dalam kerangka wilayah dan

daerah daerah yang

dilingkupi dan melingkupinya, baikdalam skala regional maupun

nasional.

4. Masyarakat

Pedesaan

A. Pengertian Desa/

Pedesaan

Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat

pemerintahan sendiri. Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan

perasaan batin

yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga. Memiliki

ciri – ciri sebagai berikut: 1) Mempunyai pergaulan hidup yang

saling kenai mengenal antara ribuan jiwa.

2) Ada pertalian perasaan yang sarna tentang kesukaan terhadap kebiasaan.

3) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat

dipengaruhi alam seperti : iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan

pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

4) di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan

yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya.

5) Sistem kehidupan umumnya

berkelompok dengan dasar kekeluargaan

(Gemeinschaft at au paguyuban).

6) Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian.

Pekerjaan-

pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan

(part time) yang

biasanya sebagai pengisi waktu luang.

7) Masyarakat

tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencarian, agama,

adat-istiadat dan sebagainya.

B. Hakikat dan

Sifat Masyarakat Pedesaan

Seperti dikemukakan oleh para ahli atau sumber bahwa masyarakat

Indonesia lebih dari 80% tinggal di pedesaan dengan mata pencarian yang

bersifat agraris.Masyarakat pedesaan yang

agraris biasanya dipandang antara sepintas kilas

dinilai oleh orang-orang kota sebagai masyarakat tentang damai,

harmonis yaitu masyarakat yang adem ayem, sehingga oleh orang kota dianggap sebagai tempat untuk melepaskan lelah dari segala kesibukan,

keramaian dan keruwetan atau kekusutan pikir.

C. Sistem Nilai

Budaya Petani Indonesia

Para ahli disinyalir bahwa di kalangan petani pedesaan ada suatu era

berfikir dan mentalitas yang hidup dan bersifat religio-magis.

Sistem nilai budaya petani Indonesia antara lain sebagai berikut :

1) Para petani di Indonesia terutama di lawan pada dasarnya menganggap

bahwa

hidupnya itu sebagai sesuatu hal yang buruk, penuh dosa,

kesengsaraan.

Tetapi itu tidak berarti bahwa ia harus menghindari hidup

yang nyata dan menghindarkan diri dengan bersembunyi di dalam

kebatinan

atau dengan bertapa, bahkan sebaliknya wajib menyadari

keburukan hidup itu dengan jelas berlaku prihatin dan kemudian sebaik

baiknya dengan penuh usaha atau ikhtiar.

2) Mereka beranggapan bahwa orang bekerja itu untuk hidup, dan kadang

- kadang untuk mencapai

kedudukannya

3) Mereka berorientasi pada masa ini (sekarang), kurang memperdulikan

masa depan, mereka kurang mampu untuk itu. Bahkan kadang-kadang ia

rindu masa

lampau, mengenang kekayaan masa lampau (menanti) datangnya kembali sang ratu adil yang membawa kekayaan bagi mereka).

4) Mereka menganggap alam tidak menakutkan bila ada bencana alam atau

bencanalain itu hanya merupakan sesuatu yang harus wajib diterima

kurang adanya agar peristiwa

-peristiwa macam itu tidak berulang kembali.

Mereka cukup saja dengan menyesuaikan diri dengan alam, kurang adanya

usaha untuk menguasainya.

5) Dan untuk menghadapi alam mereka cukup dengan hidup bergotong

royong,

mereka sadar bahwa dalam hidup itu pada hakikatnya tergantung

kepada sesamanya.

D. Unsur – Unsur

Desa

Daerah, dalam arti tanah-tanah yang

produktif dan yang tidak, beserta

penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi,

luas dan batas yang merupakan

lingkungan geografis setempat. Penduduk, adalah hal yang meliputi

jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat. Tata kehidupan, dalam hal ini

pola pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan

warga desa. Jadi menyangkut seluk-beluk kehidupan

masyarakat desa (rural

society). Ketiga unsur desa ini tidak lepas satu sama lain, artinya tidak berdiri

sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan

Unsur daerah,

penduduk dan tata kehidupan merupakan suatu kesatuan

hidup atau Living unit.

E. Fungsi

Desa

Pertama, dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan hinterland atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah

pemberian

bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan makanan

lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan

bahan makanan lain yang berasal dari hewan.

Kedua, desa ditinjau dari sudut potensi

ekonomi berfungsi sebagai lumbung

bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power) yang

tidak kecilartinya.

Ketiga, dari segi

kegiatan kerja (occupation) desa dapat merupakan desa

agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan,

dan sebagainya.

5. Urbanisasi

dan Urbanisme

Proses urbansiasi dapat terjadi dengan lambat maupun cepat, hal mana

tergantung daripada keadaan masyarakat yang bersangkutan. Proses tersebut

terjadi dengan menyangkut dua aspek, yaitu :

-perubahannya masyarakat desa menjadi masyarakat kota

-bertambahnya penduduk kota yang

disebabkan oleh mengalirnya penduduk

yang berasal dari

desa-desa (pada umumnya disebabkan karena penduduk

desa merasa tertarik oleh keadaan di kota). Proses urbanisasi boleh dikatakan terjadi diseluruh dunia,baik pada

negara-negara yang sudah maju industrinya maupun yang secara relatif belum

memiliki industri. Bahwa urbanisasi mempunyai akibat-akibat yang negatif

terutama dirasakan oleh negara yang agraris seperti Indonesia ini. Hal ini

terutama disebabkan karena pada umumnya produksi pertanian sangat rendah

apabila dibandingkan dengan jumlah manusia yang dipergunakan dalam

produksi tersebut dan boleh dikatakan bahwa faktor kebanyakan penduduk

dalam suatu daerah over-population merupakan gejala yang umum di negara

agraris yang secara ekonomis masih terbelakang.

6. Perbedaan

Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan

Lingkungan umum dan

orientasi terhadap alam

Masyarakat pedesaan berhubungan kuat dengan alam, disebabkan oleh lokasi

geografinya di daerah desa. Mereka sulit mengontrol kenyataan alam yang dihadapinya,

padahal bagi petani realitas alam ini sangat vital dalam menunjang kehidupannya. Tentu akan berbeda

dengan penduduk yang tinggal di kota, yang kehidupannya bebas dari realitas alam,

Misalnya dalam bercocok tanah harus pada waktunya, sehingga ada kecenderungan nerima.

Padahal mata pencaharian juga menentukan relasi dan reaksi sosial.

Pekerjaan atau mata pencarian

Pada umumnya atau kebanyakan mata pencarian daerah pedesaan

adalah bertani. Tetapi mata pencarian berdagang (bidang ekonomi) pekerjaan sekunder

dari pekerjaan yang non pertanian. Sebab beberapa daerah pertanian tidak lepas dari

kegiatan usaha (business) atau industri, demikian pula kegiatan mata pencaharian

keluarga untuk tujuan hidupnya lebih luas lagi.

Ukuran komunitas

Komunitas pedesaan biasanya lebih kecil dari komunitas

perkotaan. Bergantung kepada tipe usaha taninya, tanah yang cukup luasnya sanggup

menampung usaha tani dan usaha ternak sesuai dengan kemampuannya. Oleb sebab itu

komunitas pedesaan lebih kecil daripada komunitas perkotaan.

Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk suatu komunitas kenaikannya berhubungan

dengan klasifikasi dart kota itu sendiri. Contohnya dalam perubahan-perubahan permukiman,

dari penghuni satu keluarga (individual family) menjadi pembangunan multi keluarga

dengan flat dan apartemen seperti yang terjadi di kota.

Homogenitas dan Heterogenitas

Homogenitas atau persamaandalam ciri-ciri sosial dan

psikologis, bahasa, kepercayaan, adat-istiadat. Dan perilaku sering nampak pada

masyarakat pedesaan bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Sebagai contoh,

dalam perilaku, dan juga bahasa, penduduk di kota lebih heterogen. Hal ini

Karena daya tarik dari mata pencaharian, pendidikan, komunikasi, dan transportasi,

menyebabkan kola menarik orang-orangdari berbagai kelompok etnis untuk berk

umpul di kola.

Difrensiasi

sosial

Keadaan heterogen dari penduduk kola berindikasi pentingnya

derajat yang tinggididalam diferensiasi sosial. Fasilitas kota, hat-hal yang berguna,

pendidikan, rekreasi, agama, bisnis,dan fasilitas perumahan (tempat tinggal), menyebabkan

terorganisasi-nya berbagai keperluan, adanya pembagian pekerjaan,dan adanya saling

membutuhkan serta sating tergantung. Kenyataan ini bertentangan dengan bagian-bagian

kehidupan di masyarakat pedesaan

Pelapisan

sosial

Klas sosial di dalam masyarakat sering nampak dalam perwujudannya

seperti piramida sosial, yaitu kelas-kelas yang tinggi berada pada posisi atas

piramida, kelas menengah ada di antara kedua tingkat kelas eksterm dari masyarakat.

Mobilitas sosial

Mobilitas sosial berkaitan dengan perpindahan

atau pergerakan suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya mobilitas kerja

dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya mobiltias teritorial dari daerah desa

ke kota, dari kota ke desa, atau di daerah desa dan kota sendiri.

Interaksi

sosial

Tipe interaksi sosial di desa dan di kota perbedaannya

sangat kontras, baik aspek kualitasnya waupun kuantitasnya

Pengawasan sosial

Tekanan sosial oleh masyarakat di pedesaan lebih kuat

Karena kontaknya yang bersifat pribadi dan ramah-tamah (informal), dan keadaan masyarakatnya

yang homogen.

Pola

kepemimpinan

Aktivitas kerja sama antara sejumlah besar warga masyarakat

desa dalam menyelesaikan sesuatu proyek tertentu bagi kepentingan umum, menjadi

bersifat dipaksakan seperti padat karya. Sifat gotong-royong tidak memerlukan

keahlian khusus. Semua orang dapat mengerjakannya, dan merupakan gejala sosial yang

universal. Inilah yang dikatakan jiwa kebudayaan. Jiwa musyawarah nampak dalam masyarakat

Indonesia Artinya, keputusan suatu rapat seolah-olah merupakan pendirian suatu badan,

di mana pihak mayoritas dan minoritas saling mengurangi pendirian masing-masing,

dekat-mendekati, sehingga barns ada kekuatan atau tokoh yang mendorong proses pencocokkan

dengan dimensi kekuasaan mulai dari persuasi sampai paksaan

Standar

kehidupan

Berbagai alat yang menyenangkan di rumah, keperluan masyarakat,

pendidikan, rekreasi, fasilitas agama, dan fasilitas lain akan membahagiakan

kehidupan bila disediakan dan cukup nyata dirasakan oleh penduduk yang jumlahnya

padat

Kesetiakawanan

sosial

Kesetiakawanan sosial (social solidarity) atau kepaduan

dan kesatuan, pada masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan banyak

ditentukan oleh masing-masing faktor yang berbeda. Dasarnya justru ketidaksamaan

dan perbendaan pembagian tenaga kerja, saling tergantung, spesialisasi, tidak bersifat

pribadi, dan macam-macam perjanjian serta hubungannya lebih bersifat formal. Pada

masyarakat pedesaan ada istilah sambat. Dalam bahasa Sunda nyambet artinya

minta tolong. Dalam istilah umum.bahasa Indonesia adalah gotong-royong. Aktivitas

ini terlihat dalam menyiapkan pesta atau upacara membangun rumah, perkawinan,

khitanan, atau kematian. Sifatnya lebih otomatis menjaga nama baik keluarga

Nilai

dan sistem nilai

Nilai dan sistem nilai di desa dengan di kola berbeda,

dan dapat diamati dalam kebiasaan, Cara, dan norma yang berlaku. Pada masyarakat

pedesaan, misalnya mengenai nilai-nilai keluarga, dalam masalah pola bergaul dan

mencari jodoh kepala keluarga masih berperan. Nilai-nilai agama masih dipegang kuat

dalam bentuk pendidikan agama (madrasah). Aktivitasnya nampak hidup (fenomenanya).

Bentuk-bentuk ritual agama yang berhubungan dengan kehidupan atau proses mencapai

dewasanya manusia, selalui diikuti dengan upacara-upacara. Nilai-nilai pendidikan

belum merupakan orientasi bernilai penuh bagi penduduk desa, cukup dengan bisa baca-tulis

dan pendidikan agama. Dalam hal nilai-nilai ekonomi, terlihat pada pola usaha

taninya yang masih bersifat subsistem tradisional, kurang berorientasi pada ekonomi.